當(dāng)俄羅斯圣彼得堡馬斯特卡雅劇院的演員們完成八小時(shí)《大師與瑪格麗特》的史詩演繹時(shí),劇院外的天空早已沉入星輝漫天的夜色。我攥著從“魔法晚會(huì)”上搶來的“暗黑盧布”走出劇場(chǎng),這些注定變成花紙片的“符咒”仍在手心發(fā)燙。一場(chǎng)時(shí)空交錯(cuò)的狂歡已然落幕,但原小說作者布爾加科夫筆下的荒誕宇宙卻在我身后的劇場(chǎng)里獲得了新生。

導(dǎo)演格里高利·科茲洛夫如同文字的煉金術(shù)師,將原著復(fù)雜的文學(xué)形象和敘事情節(jié)熔鑄成戲劇藝術(shù)的金薔薇。沒有倚賴當(dāng)代劇場(chǎng)慣用的先鋒形式、光電效應(yīng)、機(jī)械技術(shù)制造的奇觀,導(dǎo)演立足于戲劇本體的手段復(fù)現(xiàn)了源自文學(xué)的魔幻現(xiàn)實(shí)。中央主舞臺(tái)結(jié)合兩側(cè)副舞臺(tái)構(gòu)造出多重?cái)⑹驴臻g,前后紗幕的開合加投影自然地切換場(chǎng)景,幽藍(lán)的光域營(yíng)造出神圣與黑暗同在的隱喻氛圍,黑衣演員舞動(dòng)的肢體化身為流動(dòng)的布景……本真的戲劇語匯的純熟運(yùn)用,使劇作以很高的完成度再現(xiàn)了文學(xué)原著。

文學(xué)經(jīng)典的劇場(chǎng)重構(gòu)不一定需要鍍金的虛飾,當(dāng)那些鐫刻在文學(xué)史上的名場(chǎng)面在質(zhì)樸的舞臺(tái)上重生時(shí),依然能迸發(fā)出耀眼的光芒:牧首湖畔,撒旦沃蘭德登場(chǎng),和柏遼茲、伊萬爭(zhēng)辯耶穌的歷史真實(shí)性,并預(yù)言了柏遼茲的橫死;魔王和他的仆從們?cè)谕吡刑貏≡号e辦魔法晚會(huì),劇場(chǎng)化為人性的審判場(chǎng);瑪格麗特涂抹油膏后變身女巫,騎著飛刷在莫斯科上空飛行,砸毀批評(píng)家拉銅斯基的公寓;瑪格麗特作為魔界女王參加撒旦舞會(huì),熱情接待了一個(gè)個(gè)有罪的靈魂……每個(gè)場(chǎng)景都在極簡(jiǎn)與表現(xiàn)主義的平衡中完成文學(xué)精神的劇場(chǎng)傳達(dá)。

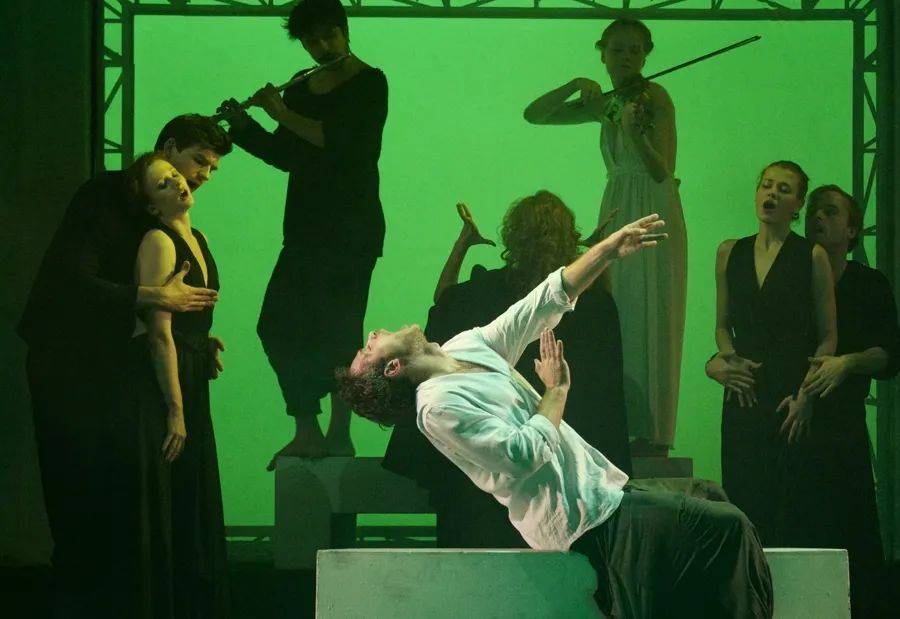

這種返璞歸真的創(chuàng)作姿態(tài),恰是俄羅斯戲劇傳統(tǒng)的體現(xiàn)。斯坦尼斯拉夫斯基的心理現(xiàn)實(shí)主義的基因在演員們自我燃燒式的表演中延續(xù):當(dāng)瑪格麗特身披單薄的白紗,帶著象征荊棘冠的王冠,袒肩赤足端坐于撒旦舞會(huì)的上座時(shí);當(dāng)沃蘭德從舞臺(tái)深處用冷峻的眼神切開第四堵墻時(shí),觀眾看到的不僅是角色塑造,更是演員將靈魂交付給舞臺(tái)的儀式。那種似乎被人日漸淡忘的質(zhì)樸戲劇美學(xué),就在簡(jiǎn)單的移動(dòng)幾何背景板、簡(jiǎn)潔的燈光和演員極具表現(xiàn)力的身體意象組合中,重新煥發(fā)出迷人的光彩。

尤為令人印象深刻的是整部劇中貫穿的音樂性。導(dǎo)演通過聲景蒙太奇、身體交響與結(jié)構(gòu)賦格等跨媒介詩學(xué)手法,將布爾加科夫的魔幻文本轉(zhuǎn)化為可聽可視的劇場(chǎng)總譜,使劇作呈現(xiàn)出俄羅斯戲劇特有的婉轉(zhuǎn)流暢的音樂質(zhì)感。

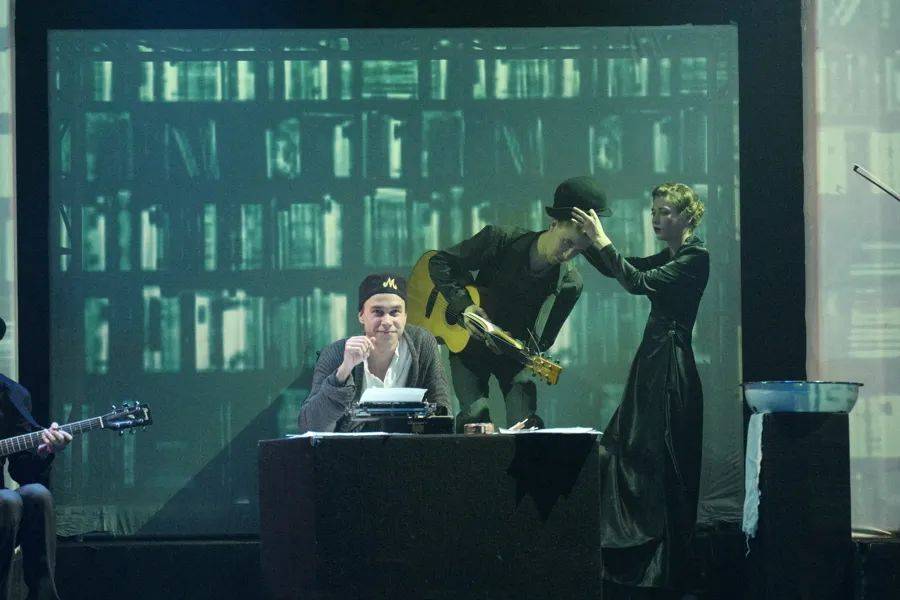

小提琴、低音提琴、長(zhǎng)笛和雙吉他組成的五人樂隊(duì)是劇中隱形的敘事者,既打破了樂池的界限,又化用了歌隊(duì)形式。小提琴與長(zhǎng)笛的高音調(diào)宛若漂浮在莫斯科上空的幽咽絮語,低音提琴低沉的震顫則暗示著古羅馬猶太總督彼拉多跨越千年的道德重負(fù)。樂隊(duì)功能變換靈活,現(xiàn)場(chǎng)演奏既可以烘托情境,渲染人物形象,也可以參與旁觀,甚或直接介入情節(jié)。如大師在地下室寫作的場(chǎng)景中,打字機(jī)的機(jī)械節(jié)拍與吉他的和弦對(duì)位,恰似作家意識(shí)中歷史真相與藝術(shù)虛構(gòu)的角力。此時(shí),音樂不只是情緒渲染,更是思維活動(dòng)的具象化呈現(xiàn)。又如柏遼茲出殯時(shí),低音提琴被橫臥如棺槨般抬出來,樂隊(duì)從臺(tái)下觀眾席前排邊演奏邊行進(jìn),諷刺了柏遼茲潦草可悲的結(jié)局。此處,音樂既是敘事載體,亦是間離評(píng)判。

舞蹈和歌唱構(gòu)成了舞臺(tái)行動(dòng)的復(fù)調(diào)敘事,其本質(zhì)是通過肢體和人聲的音樂性符號(hào)再現(xiàn)文學(xué)文本的深層意蘊(yùn)。如在耶路撒冷的宗教儀式上,猶大慌亂出場(chǎng),進(jìn)入一群黑衣女子的舞陣。舞者充滿中東情調(diào)的蛇形扭動(dòng)映射欲望的原罪,環(huán)形隊(duì)列象征命運(yùn)的閉環(huán)暗示了猶大的罪孽和他即將面臨的黑暗命運(yùn)。之后,引誘猶大出城的妮莎用沙啞而極富磁性的嗓音高歌一曲,更是把神秘的宗教感推到極致。再如,導(dǎo)演用鋼琴曲配合舞蹈形體來表現(xiàn)瑪格麗特在大師失蹤以后,回到家中度日如年的情景。她丈夫先后三次提著公文包回來,機(jī)械地重復(fù)行動(dòng)路線,例行公事地親吻瑪格麗特,而瑪格麗特則一次比一次更冷漠地敷衍。此時(shí),無聲的舞蹈比任何臺(tái)詞更具鋒芒,清晰地表現(xiàn)出瑪格麗特內(nèi)心的壓抑和絕望的家庭處境。這種將文學(xué)潛能轉(zhuǎn)化為視覺聽覺與身體動(dòng)力學(xué)的表達(dá),也是文本劇場(chǎng)復(fù)現(xiàn)的經(jīng)典創(chuàng)作策略。

導(dǎo)演還運(yùn)用作曲法來結(jié)構(gòu)全劇的舞臺(tái)敘事,構(gòu)建起劇場(chǎng)動(dòng)態(tài)展現(xiàn)的流暢節(jié)律。如開場(chǎng),劇中主要人物以卡農(nóng)形式輪現(xiàn),他們踏著音樂的節(jié)奏一一上場(chǎng),快速交代了人物關(guān)系,形成主題動(dòng)機(jī)和復(fù)調(diào)線索的初步呈示。瑪格麗特手持一支黃色的小花與大師隔空對(duì)話:“你喜歡我的花嗎?”“我不喜歡。我喜歡玫瑰。”這段充滿愛情隱喻的互動(dòng)構(gòu)成了貫穿全劇的樂思,此后以變奏形式多次出現(xiàn),分別對(duì)應(yīng)兩人愛情的不同階段:初次邂逅的斷奏、地下室相守的綿延、魔女覺醒時(shí)的扭曲,撒旦舞會(huì)上的轟鳴,以及最終在地下室死而復(fù)生的回旋。轉(zhuǎn)場(chǎng)設(shè)計(jì)則表現(xiàn)出導(dǎo)演對(duì)音樂間隙美學(xué)的運(yùn)用。他利用幕幔的垂落、開合制造休止符般的停頓,使觀眾的意識(shí)在留白中完成場(chǎng)景切換的心理過渡。尾聲,所有的人物再次逐一上場(chǎng),呼應(yīng)了開場(chǎng)的主題和基調(diào),同時(shí)升華全劇魔幻與現(xiàn)實(shí)鏡像對(duì)照的藝術(shù)內(nèi)涵。整部作品仿佛一部交響樂,協(xié)調(diào)綜合起各種復(fù)雜的要素,形成一種和諧流動(dòng)的韻致。

但劇場(chǎng)對(duì)文學(xué)的高度忠誠是一柄雙刃劍。劇作在成就文學(xué)性劇場(chǎng)典范的同時(shí),也暴露出從文本到劇場(chǎng)的跨媒介轉(zhuǎn)譯的裂隙。

劇作面臨的最大問題是接受美學(xué)的“前理解”困境。導(dǎo)演在時(shí)空形變壓縮中保留了原著龐大的象征系統(tǒng),卻未能構(gòu)建起獨(dú)立于文本的劇場(chǎng)符號(hào)系統(tǒng)。熟悉原著的觀眾可以辨認(rèn)魔王現(xiàn)世與耶穌受難的對(duì)位敘事;但在缺失文化、歷史和文學(xué)語境支撐的觀眾眼中,作品過于復(fù)雜的線索卻極易坍塌為晦澀的能指碎片。

女主角瑪格麗特的形象仍困在20世紀(jì)30年代的男性凝視之中,這導(dǎo)致劇中愛情敘事的蒼白淺薄。瑪格麗特從“地下室繆斯”到“復(fù)仇女巫”的浪漫蛻變,實(shí)則是布爾加科夫作為男性創(chuàng)作者對(duì)女性為愛獻(xiàn)身的工具性幻想的產(chǎn)物。她的覺醒依賴于魔王贈(zèng)予的油膏;她的救贖只服務(wù)于大師藝術(shù)生命的復(fù)活。對(duì)此,導(dǎo)演本可以利用劇場(chǎng)媒介進(jìn)行敘事修正,或揭露情感的虛妄,或筑牢愛情醞釀的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ),而不是僅僅滿足于復(fù)現(xiàn)文學(xué)史中又一個(gè)被獻(xiàn)祭的“完美”女性的標(biāo)本。

布爾加科夫的原著相比20世紀(jì)中葉拉美異軍突起的魔幻現(xiàn)實(shí)主義文學(xué),在技法上還不夠成熟。小說中耶穌受難、魔王鬧事和大師愛情三條故事線分得太清晰,沒有充分做到將神話與魔幻融入現(xiàn)實(shí),營(yíng)造出虛實(shí)交錯(cuò),真假難辨的文學(xué)幻境。針對(duì)這一點(diǎn),導(dǎo)演通過加入布爾加科夫與妻子葉蓮娜在現(xiàn)實(shí)世界中創(chuàng)作《大師與瑪格麗特》的情節(jié),作為“元敘事”層試圖糅合其他三條線索,建立統(tǒng)攝全篇的闡釋框架。但戲中戲的嵌套結(jié)構(gòu)反而強(qiáng)化了間離效果,加深了小說主體魔幻情節(jié)的虛構(gòu)意味。我覺得更好的改編思路或許是將布爾加科夫和大師合而為一,借魔王沃蘭德似真似幻的形象,助力作家在生活中創(chuàng)作、熱戀、受難,讓他筆下的情節(jié)成為預(yù)言一一實(shí)現(xiàn)。只有對(duì)原著敘事章法更徹底的改編,才能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)魔幻與現(xiàn)實(shí)的深度融合。

當(dāng)解構(gòu)主義和數(shù)字技術(shù)正在重塑當(dāng)代觀眾的劇場(chǎng)審美之時(shí),馬斯特卡雅劇院的《大師與瑪格麗特》通過最質(zhì)樸的戲劇媒介——演員的聲帶震顫、身體的動(dòng)能轉(zhuǎn)化、樂器的物理共鳴、戲劇空間的調(diào)度證明了文學(xué)性劇場(chǎng)的巨大魅力,同時(shí)也折射出經(jīng)典作品當(dāng)代復(fù)現(xiàn)的創(chuàng)作困境。真正的劇場(chǎng)魔法存在于對(duì)文學(xué)的敬畏與叛逆之間的辯證考量之中。