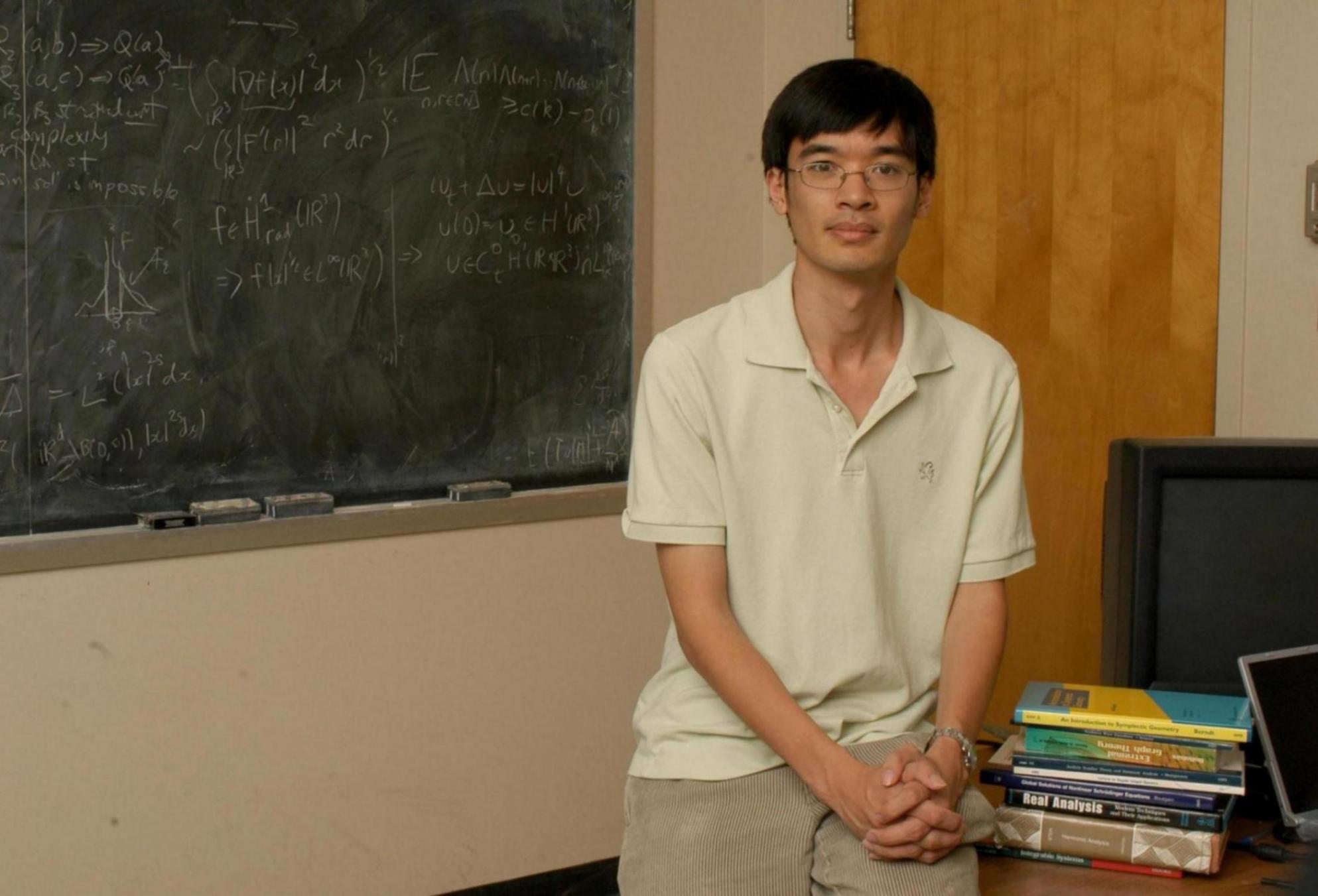

一名華裔數(shù)學(xué)家站在募捐會(huì)場(chǎng)中央,他是數(shù)學(xué)界的諾貝爾獎(jiǎng)——菲爾茲獎(jiǎng)得主,卻被迫為基本科研經(jīng)費(fèi)向私人 donor 乞求。這是2025年夏天,發(fā)生在美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校的真實(shí)場(chǎng)景。

陶哲軒,世界頂尖華裔數(shù)學(xué)家,從2025年8月起失去了美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)(NSF)的撥款支持。他和他所在的純數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所(IPAM)不得不開(kāi)啟“緊急籌款模式”。

與此同時(shí),美國(guó)得克薩斯州通過(guò)了一項(xiàng)SB17法案,允許州長(zhǎng)有權(quán)決定禁止哪些國(guó)家的居民在當(dāng)?shù)刭?gòu)買房產(chǎn)。名單上包括中國(guó)等多個(gè)國(guó)家。當(dāng)?shù)厝A人聚集在州長(zhǎng)家門口抗議,手舉“購(gòu)房是人權(quán)”、“人人平等”標(biāo)語(yǔ)。

01 華裔困境,卓越與歧視并存

盡管亞裔占美國(guó)人口的7%,且是增長(zhǎng)最快的族裔之一,但40%的美國(guó)人仍將亞裔視為“外來(lái)者”。這種觀念自2021年以來(lái)比例翻倍,反映出新冠疫情后反亞裔情緒的加劇。

在中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)的背景下,超過(guò)四分之一的美國(guó)人甚至認(rèn)為華裔對(duì)美國(guó)社會(huì)構(gòu)成威脅。這種負(fù)面認(rèn)知深深影響了華裔精英在美國(guó)的生活和工作。

即使是在美國(guó)學(xué)術(shù)界享有盛譽(yù)的陶哲軒也未能幸免。他1975年出生于澳大利亞,16歲時(shí)移民美國(guó),自20歲起在UCLA任教已有30年。但美國(guó)政府以加州大學(xué)洛杉磯分校“未能營(yíng)造一個(gè)沒(méi)有反猶太主義和偏見(jiàn)的研究環(huán)境”為由,凍結(jié)了該校約5.84億美元的聯(lián)邦研究資金。

02 成就非凡,卻難獲認(rèn)可

華裔在美國(guó)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域都取得了顯著成就。陳本恩,華埠更好聯(lián)盟的執(zhí)行主任,最近榮膺芝加哥慈善卓越領(lǐng)袖,是唯一獲此殊榮的華裔。

在她卓越領(lǐng)導(dǎo)下,華裔美國(guó)人社區(qū)促進(jìn)會(huì)取得了顯著成就:組織收入成長(zhǎng)了四倍;協(xié)助建立了第一個(gè)亞裔居民占多數(shù)的選區(qū);促成了芝加哥華埠被指定為伊利諾州文化區(qū)。

但調(diào)查揭示了一個(gè)矛盾現(xiàn)象:盡管亞裔被視為“模范少數(shù)族裔”——聰明、成功且無(wú)需社會(huì)支持,但多數(shù)美國(guó)人舉不出知名亞裔代表。

亞裔基金會(huì)數(shù)據(jù)研究主任Sruthi Chandrasekaran指出:“過(guò)去五年間,每當(dāng)問(wèn)‘你能說(shuō)出一個(gè)著名亞裔嗎’,人們總陷入沉默——最后往往提到成龍,可他根本不是美國(guó)人。”

03 回國(guó)潮與新機(jī)遇

面對(duì)海外的不公平待遇,越來(lái)越多華人學(xué)者和專業(yè)人士選擇回國(guó)發(fā)展。2024年,中國(guó)留學(xué)生回國(guó)人數(shù)突破120萬(wàn),創(chuàng)歷史新高。

國(guó)內(nèi)各大城市都對(duì)海外歸國(guó)人才展現(xiàn)出極高熱情。從一線城市到新一線城市,動(dòng)輒百萬(wàn)的現(xiàn)金補(bǔ)貼、購(gòu)房折扣、創(chuàng)業(yè)基金砸向海歸人才。

北京、上海、成都等城市紛紛推出“搶人”政策——落戶門檻放寬、百萬(wàn)創(chuàng)業(yè)資助、子女教育兜底,覆蓋就業(yè)、安居、醫(yī)療全鏈條。

海南陵水建立了歐美同學(xué)會(huì)海歸小鎮(zhèn)(陵水·數(shù)字文創(chuàng)),自2025年2月揭牌以來(lái),已形成影視短劇、游戲動(dòng)漫、品牌出海三大產(chǎn)業(yè)賽道。

04 海歸的歷史貢獻(xiàn)與當(dāng)前挑戰(zhàn)

縱觀新中國(guó)發(fā)展歷程,海歸的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基因始終是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量。

上世紀(jì)50年代,百?gòu)U待興的新中國(guó)迎來(lái)了一批在海外學(xué)習(xí)和工作的科研工作者。“兩彈一星”元?jiǎng)字校?3人中有21人擁有海外留學(xué)或工作經(jīng)歷。

90年代開(kāi)始,依托先進(jìn)的管理理念和硅谷經(jīng)驗(yàn),海歸在金融、IT和第三產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開(kāi)疆拓土。2007年,每10個(gè)創(chuàng)業(yè)者中就有1.1個(gè)海歸。

李彥宏的百度、張朝陽(yáng)的搜狐、田溯寧的亞信、沈南鵬的攜程……他們的名字寫成了近一半的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史。

但如今,一些在國(guó)際上很有名氣的海歸回國(guó)后卻變得“平庸”,這一現(xiàn)象背后有著復(fù)雜的原因。