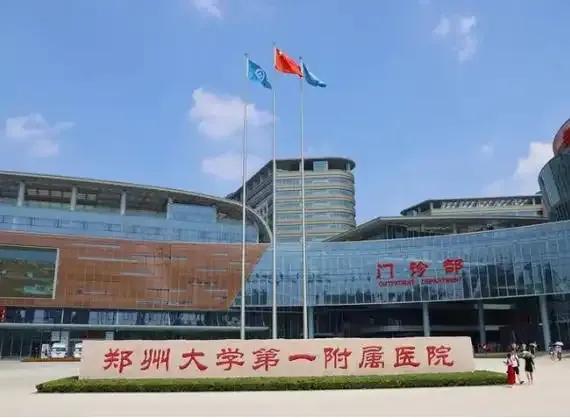

2025年8月16日,鄭州大學第一附屬醫院官網悄然更新了領導團隊信息:傳染病學專家余祖江教授正式接任黨委副書記、院長職務。這一人事變動,標志著這座擁有1.38萬張床位、年門診量超900萬人次的"亞洲最大醫院",正從"規模擴張"的快車道轉向"內涵建設"的深水區。

一、掌舵者的時代使命

回溯鄭大一附院的發展歷程,其擴張之路堪稱中國醫療界的獨特樣本。從2008年闞全程提出"做大做強"戰略,到2024年形成"一院五區"格局,醫院床位數增長近7倍,年營收突破200億元。這種"巨無霸"模式雖緩解了河南乃至華中地區的就醫壓力,卻也引發"醫療資源虹吸效應"的爭議。

前任院長姜勇(2023年9月-2025年8月)作為引進的長江學者,曾試圖在保持規模優勢的同時注入科研基因。他推動建立馬歇爾國際消化病醫院,與美國Scripps研究所合作開展精準醫學研究,使醫院科技量值排名從2014年的全國第53位躍升至2023年的第15位。但面對國家嚴控公立醫院分院區數量、推動高質量發展的政策導向,醫院亟需一位既熟悉本土醫療生態,又具備學科建設經驗的掌舵者。

二、新任院長的戰略圖譜

余祖江的履新,被業內視為醫院轉型的關鍵信號。這位從鄭大一附院成長起來的傳染病學專家,有著清晰的改革思路:

1. 學科重構:從"大而全"到"精而強"

余祖江計劃依托國家神經疾病區域醫療中心建設,推動器官移植、精準醫學等前沿領域發展,目標3年內新增3個國家級臨床研究中心。他主導的"肝衰竭治療創新體系"已使相關救治成功率提升至68%,其團隊研發的曲美他嗪更獲美國FDA"孤兒藥"認證。這種"以臨床問題驅動科研"的模式,或將改變醫院長期存在的"重臨床輕科研"傾向。

2. 資源優化:破解"超級醫院"治理難題

針對"一院五區"功能重疊問題,余祖江提出差異化定位:河醫院區專注疑難重癥,鄭東院區發展國際化醫療,北院區打造神經疾病專科高地,南院區強化外科急救能力。這一布局旨在打破資源分散局面,通過"學科-院區-設備"的精準匹配提升運營效率。

3. 人才戰略:構建"臨床-科研雙軌制"

針對高層次人才流失問題,余祖江推出"個性化培養計劃":住院醫師結業考核通過率目標提升至95%,建立科研成果與臨床貢獻并重的晉升機制。他主導的"中原名醫工作室"已在哈密市中心醫院等基層機構落地,通過遠程會診使當地肝病診療能力提升40%,這種"傳幫帶"模式或將重塑醫療人才梯隊。

三、行業變革的風向標意義

鄭大一附院的這次換帥,折射出中國公立醫院改革的深層邏輯。隨著國家醫學中心創建工作啟動,醫院正從"量的積累"轉向"質的飛躍":

1. 技術創新驅動醫療升級

投資24.7億元的河南智能醫學研究設施項目已啟動,計劃建成多模態醫療數據平臺,實現臨床數據實時分析與AI輔助診斷。余祖江透露,未來將重點發展5G遠程手術、基因編輯等前沿技術,目標5年內專利轉化收益翻番。

2. 公益性回歸與效率平衡

在規模擴張時代,鄭大一附院曾因"企業化管理"引發爭議,如醫護人員"多勞多得"激勵機制導致門診量激增。余祖江提出"技術勞務價值導向"薪酬改革,試圖在保障醫務人員積極性與控制醫療成本間找到平衡點。

3. 區域醫療協同破局

作為國家遠程醫療中心,鄭大一附院已建成覆蓋73家三級醫院的會診網絡,年服務量超30萬例。余祖江計劃將"中原名醫工作室"模式推廣至10個省轄市,通過技術輸出緩解基層醫療資源不足問題。

在醫療改革進入深水區的當下,鄭大一附院的轉型之路注定充滿挑戰。如何在保持規模優勢的同時提升科研實力?怎樣平衡公立醫院的公益性與運營效率?這些問題不僅考驗著余祖江團隊的智慧,也為中國超大型公立醫院改革提供著重要樣本。正如余祖江在履新講話中所言:"我們要讓'亞洲最大醫院'的稱號,不僅代表規模,更要成為醫療質量與科技創新的代名詞。"這場始于人事調整的變革,或將開啟中國醫療界高質量發展的新篇章。