偷來的永遠是偷來的!長期以來,韓國非常喜歡將其他國家的文化遺產當成自己的文化遺產,尤其是在取得幾次申遺成功后,更是孜孜不倦將“拿來主義”發揮到了極致,至于原因,自然是這樣的行為能夠為韓國帶來令人瞠目解釋的經濟效益。

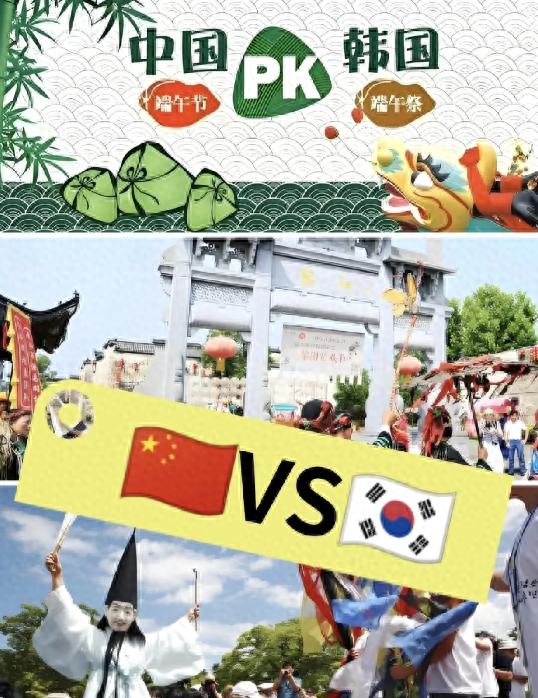

泡菜、瓷器、造紙術,甚至就連端午節都登上了韓國申遺的名單。只不過這一次,中國不再慣著,直接甩出137份證據,讓韓國自以為豪的千年文化傳承,成了全世界的笑柄。

那么,中方拿出了什么樣的新證據?韓國會甘心淪為“小丑”嗎?

擺上國際談判桌的文化清單

2025年5月30日,針對韓國一次次將中國的歷史文化,變成韓國的歷史文化進行申遺,中國決定向聯合國教科文組織遞交了137項證據。其核心論點只有一個:這些文化并非韓國原創。風暴的中心,是幾項韓國引以為傲的文化項目。

從“江陵端午祭”里跳著安東假面舞的身影,到家家戶戶引以為傲的制醬工藝,從博物館里閃著幽光的細紋銅器,到已被列入名錄的燃燈會和“大木匠”技藝,甚至連傳唱世界的民謠《阿里郎》,也被卷入其中。

由于中國給出的這些證據有理有據,聯合國教科文組織不得不重視起來,最終決定給與韓國45天的申訴期,要求其在申訴期內拿出能夠自證原創的補充材料。很明顯,雖然韓國嘗到了申遺的甜頭,但是從來想過中國會拿出這么多的新證據來進行反駁。

如今這個期限已過,從已知的消息來看,韓國根本沒有提交什么新的補充材料。畢竟之前申遺能夠成功,是因為中國不愿跟他們一般見識,既然到了提交證據的地步,那么韓國馬上就露出了狐貍尾巴。

遺產申報名錄,其實是一本經濟賬

明明不是韓國的,為何韓國如此執著于一紙名錄?因為只要申遺成功,就能帶給韓國想象不到的經濟利益。申遺成功,就像給一項文化產品拿到了最權威的全球認證,能迅速點燃旅游業和相關產業的引擎,泡菜就是最典型的例子。

搭上文化輸出的快車,韓國泡菜產業的出口額在十年間翻了數倍,一舉突破12億美元大關。“江陵端午祭”被列入名錄后,游客量激增三成。安東河回村的游客,更是從每年十萬人次,暴漲到八十萬。

這串數字背后,是真金白銀的旅游收入和出口利潤。文化遺產不再僅僅是歷史的陳列,它是一個可以撬動巨大商業價值的杠桿,一個能為國家形象鍍金的超級品牌。所以,韓國也是在賭,賭贏了有錢有面子,賭輸了,反正也沒什么損失。

巨大的利益驅動下,一套被外界稱為“文化裁縫”的模式應運而生。這套模式操作起來并不復雜:找到一個與鄰國共享的文化元素,利用其傳播過程中的模糊地帶,施展一番“裁剪”功夫。